こんにちは。

漢方薬と西洋薬。

西洋薬は、病態を細分化し、標的臓器に直接作用する「即効性・局所性」が特徴です。一方、漢方薬は「証(体質+病態)」に基づき、全身調整的なアプローチをとるのが特徴。漢方薬は「何となく効きそう」という印象をもたれることもありますが、「証」に基づけば十分に効果を得られます。

ただ、漢方薬が分かりにくいと感じる理由に、その適応症があると思います。

ツムラの医療用漢方薬の「八味地黄丸」の適応症を例にあげると、

疲労、倦怠感著しく、利尿減少または頻尿、口渇し、手足に交互的に冷感と熱感があるものの諸症状:腎炎、糖尿病、陰萎、坐骨神経痛、腰痛、脚気、膀胱カタル、前立腺肥大、高血圧

とあります。

漢方エキス製剤の適応症というのは昭和36年(1961年)の法律制定以来ほとんど変わっていません。64年前の偉い方が苦労されて決められたと思いますが、適応症が多岐にわたるため、逆に分かりにくくなっているのではないでしょうか。

漢方の本には何て書いてあるかというと、「腎陽虚」の人に使うとあります。

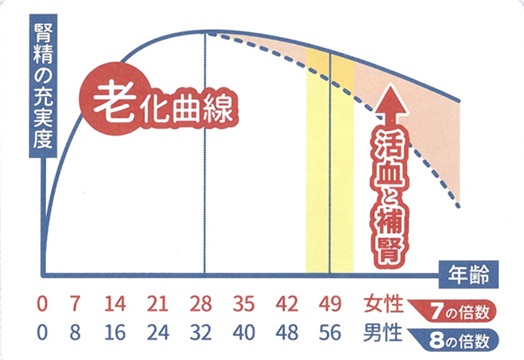

漢方の「腎」とは生命の源で、成長や発育、老化などを司る臓器です。水の代謝・排泄、ホルモン、生殖、免疫、脳、骨、耳とも関係しています。「腎」のエネルギーは成長と共に増えていき、女性は28歳、男性は32歳をピークに減っていきます。「腎」のエネルギーが減るスピードが速いか遅いかが「老化」を関係しているわけです。

「腎」は老化、「陽」は温める力、「虚」は弱っている。つまり「腎陽虚」は「老化により温める力が弱っている」ということになります。

それを踏まえたうえで、先程の適応症を眺めてみると、「若者」のそれではなく、高齢者が年を重ねるに従って出てくる症状と考えることができます。今でいう「加齢によるフレイル」と言えます。

そして、この「腎陽虚」がいわゆる「証」というものです。「証」に合うことで、その枝葉にあたる各症状が改善されると考えられます。

先日、夜中に目が覚め、たまたまテレビをつけたら「通販番組」をやっていました。そこで紹介されていたのが「八味地黄丸」。その番組では、50代の男性と60代の女性の夜間頻尿が改善したという喜びの声と、商品の紹介をしていました。通販では「夜間頻尿」を前面に出して販売しているようです。

漢方処方って沢山あります。日本で保険適用処方は100以上、古典的な漢方処方は300~500、全体的には2000~3000ともいわれています。とてもとても覚えきれません。同じ処方で違う名前のものもあります。

漢方の教科書に則って、カテゴリーに分け15分類します。

- 解表薬:風邪の初期に使う。発汗させて体表の邪気(風邪やウイルスのようなもの)を追い出す薬。いわゆる漢方の風邪薬。桂枝湯、麻黄湯、葛根湯、銀翹散、麻杏甘石湯など。

- 瀉下薬:便秘の改善を目的とする。腸内の熱や滞りを取り除いて排便を促すための薬。いわゆる漢方の下剤。大黄甘草湯、麻子仁丸、大承気湯、調胃承気湯など。

- 和解剤:体内の様々なバランスの乱れを調整して、症状を改善する薬。「和解」とは調整する・バランスをとるという意味。小柴胡湯、加味逍遙散、半夏瀉心湯、当帰芍薬散、芍薬甘草湯など。

- 清熱剤:炎症や発熱など、体にこもった熱を冷ます薬。黄連解毒湯、温清飲、白虎加人参湯、竜胆瀉肝湯、防風通聖散など。

- 温裏剤:お腹が冷えて消化機能が低下しているときに使う。体を内側から温めて胃腸を整える薬。小建中湯、大建中湯、人参湯、呉茱萸湯、当帰四逆加呉茱萸生姜湯など。

- 去湿剤:体内に溜まった過剰な水分を除く薬。防已黄耆湯、五苓散、猪苓湯、苓桂朮甘湯など。

- 去痰剤:体内に溜まった過剰な水分を除く薬。痰は湿よりネバネバ。二陳湯、竹茹温胆湯、半夏白朮天麻湯など。

- 理気剤:気(エネルギー)の流れを整えて、ストレス由来の不調を改善する薬。気は全身を巡っているが、うっ滞すると機能の停滞につながり、痛みや張るなどの症状が出る。半夏厚朴湯、柴朴湯など。

- 理血剤:瘀血(血の滞り)を改善して、痛みや血流障害を軽減する薬。血液の流れが悪くなると、身体に痛みや腫瘤などを引く起こす原因となる。桂枝茯苓丸、温経湯、桃核承気湯、疎経活血湯など。

- 治風剤:「内風」を鎮めて神経症状(けいれん、めまい、ふるえ)を抑える薬。「内風」は漢方の考え方のひとつ。体の中で起きる不調で、体の中で風が吹いている状態です。また、痒みも風と捉えます。釣藤散、抑肝散、消風散など。

- 安神剤:心を落ち着かせ、不眠・不安・動悸などを鎮める薬。いわゆる漢方の安定剤・睡眠薬。酸棗仁湯、柴胡加竜骨牡蠣湯、天王補心丹など。

- 補気剤:気を補って、疲労や免疫低下を改善する薬。四君子湯、六君子湯、参苓白朮散、補中益気湯など。

- 補血剤:血の不足を補い、栄養・潤い・月経・精神活動を支える薬。四物湯、帰脾湯、十全大補湯、人参養栄湯など。

- 補陰剤:体に必要な潤いを補い、虚熱(のぼせやほてり)を抑える薬。六味地黄丸など。

- 補陽剤:体の陽気を補い、冷えやだるさを改善する薬。八味地黄丸、牛車腎気丸など。

処方の内容がまたがっているのもありますが、大きく分類すると、凡そ、このようになります。場合により、効果を高める目的で組み合わせたりもします。

また、漢方には「異病同治」「同病異治」という考え方があります。

- 異病同治:異なる病名や症状であっても、原因や体質が同じなら、同じ治療法で治すという考え方。例えば、むくみ、めまい、吐き気など、それが「湿」の症状であれば「去湿剤」で対応。

- 同病異治:同じ病名・症状であっても、体質や原因が異なれば、治療法を変えるという考え方。例えば、同じ頭痛でも、原因が風邪(解表剤)、二日酔い(去湿剤)、緊張(色々)などで対応は変わります。

漢方は「病名」よりも「証」を重視します。現代でいう「根本治療」に近い考え方と言えます。1剤で色々な効果を発揮するというのは、こういうことだと思います。