こんにちは。

毎日ジメジメとした日が続きます。人の体も自然界と同じように、気温が高くジメジメした環境下では、体内の水分代謝もスムーズには運びにくく、体の中に湿(水毒)として停滞しやすくなります。

暑くなると、誰でも欲しくなるのは「冷たいもの」「水分の多いもの」、すなわち、清涼飲料水、アイスクリーム、ビールなど…。

もちろん、今からは熱中症予防として小まめな水分補給は必要です。ただし、水分をどのくらい摂ってよいかは人によってまちまち。口から摂った水分は排泄しなければなりませんが、排泄機能が弱い人は少量の水でも湿を作ってしまいます。

余分な水分がかえって体の調子を狂わせてしまうこともあり、水も摂り方次第では「毒」もなるわけです。

「肺→脾→腎」の水分代謝システム

湿の病気に対して、中医学には色々な対処法があります。

それは、水分の代謝は主に「肺」「脾」「腎」の共同作用とする、中医学独特の考え方によるものです。

口から胃に入った水分は、「脾(胃腸)」で吸収され、「肺」へ運ばれて全身を潤し、一部は汗となり、やがて尿となって体外に排出されます。

つまり、「肺→脾→腎」を1つの代謝システムと捉えています。

「肺」の働きについては、少し説明が必要になります。

やかんのフタには穴が開いています。この穴をふさぐと、お湯の出は悪くなります。「肺」は体全体の水分代謝における、この穴の役割をしていると思っていただくと分かりやすいかもしれません。「肺」の働きがよければ、水分はスムーズに全身をめぐり、膀胱へ送られます。

このことから、病理的な水分が体内にとどまって引き起こされる湿の病気に対して、中医学では代謝システム全体が治療の対象となります。

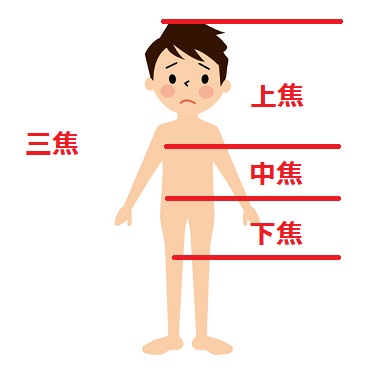

上半身(上焦)の症状

- 頭重感

- 顔のむくみ

- 胸苦しい

- 痰が多い

上半身の症状、頭重感や顔面部にむくみが顕著な場合は、システム上部の異常と捉えて「肺」から治療します。「越婢加朮湯」「小青竜湯」などの漢方薬で「肺」の働きを改善すると、上部に停滞している水分は自然に下に降りてきます。

脾胃(中焦)の症状

- 胃のムカつき

- 食欲不振

- 軟便・下痢

- お腹の張り

胃のムカつき、食欲不振などの症状があらわれる脾胃(消化器系)の停水には、脾胃の働きを改善することが大切。「勝湿顆粒」「苓桂朮甘湯」など。

下半身(下焦)の症状

- 小便の出が悪い

- 下半身のむくみ

小便の出が悪い、足が重い、下半身にむくみが目立つ…といった症状には、利尿作用の強い「五苓散」や、「腎」の働きを強める「金匱腎気丸」「牛車腎気丸」など。

湿の病気は水分の代謝システムを治す…というものです。